MIEUX COMPRENDRE LE COSMOS !

Avant de poursuivre les constellations : petits rappels pour mieux comprendre le Cosmos !

Qu’est-ce qu’une nébuleuse ?

Qu’est-ce qu’une galaxie ?

Qu’est-ce qu’un amas ?

Qu’est-ce qu’un trou noir etc. …

L’Univers n’est qu’étoiles ! Ce sont même elles qui, dans leur fournaise nucléaire ont enfanté l’essentiel de la matière présente dans l’Univers !

A 8000 années-lumière de la Terre (mais au fait, à quoi correspond une année lumière ?) Une année-lumière est égale à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année, soit environ 9 500 à 10 000 milliards de kilomètres. Cela paraît énorme, mais dans le ciel il n’y a pas de fin … et les distances qui nous paraissent énormes, ne le sont pas toujours concernant notre Univers sans fin.

Donc à 8000 années-lumière de la Terre, la nébuleuse connue sous le nom de NGC 6357 (ci-dessous à gauche).

Elle a donné naissance à l’amas d’étoiles Pismis 24 (ci-dessus à droite) situé dans la nébuleuse de la constellation du Scorpion. L’amas possède plusieurs étoiles massives. Pismis 24 située dans la nébuleuse, au centre, est sans doute l’une des étoiles les plus lumineuses de l’amas, et considérée comme étant certainement la plus massive. (Photos obtenues par le télescope spatial Hubble).

Les étoiles sont des sphères de gaz, très chaudes et lumineuses, qui puisent leur énergie dans la réaction de fusion thermonucléaire. Le noyau d’une étoile est soumis à une température et une pression énorme, suffisantes pour amorcer la fusion nucléaire des atomes d’hydrogène, l’élément principal du gaz stellaire.

Cette fusion dégage une énergie colossale qui chauffe l’étoile jusqu’à sa surface. La lumière intense qui rend l’étoile visible, est émise par sa surface chauffée à plusieurs milliers de degrés. Les étoiles peuvent vivent en couple (étoile double) ou en groupe de 3 à 5 composantes, liées par la gravitation.

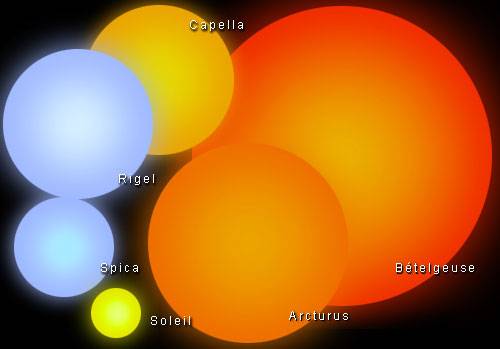

Il y a plusieurs couleurs et sortes d’étoiles : couleurs : bleu, blanc, jaune, rouge ou orangé (ci-dessus). Elles peuvent être géantes, super-géantes, naines, à neutron ou brunes.

Les géantes : durée de vie de 1 à 100 millions d’années. Leur diamètre : de 5 à 100 millions de km. La température de surface : 10 000 à 20 000°C. Elles sont très massives, et très lumineuses, les étoiles géantes brûlent leur combustion nucléaire à un rythme effréné synthétisant des éléments lourds (silicium, fer, or etc. …) que des astres plus petits comme le Soleil, sont incapables de fabriquer.

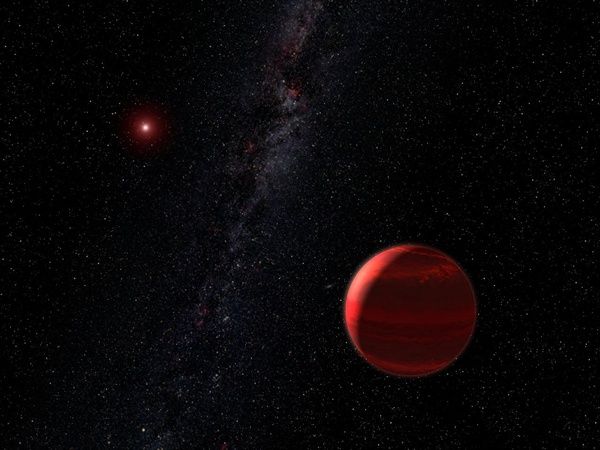

Les naines rouges : (Ci-dessous) durée de vie 10 à 100 milliards d’années. Diamètre 1 million de km. Température de surface : 1 000 à 3 000°C. Les naines rouges du fait de leur exceptionnelle longévité, sont de très loin les plus nombreuses dans l’univers. Mais elles restent très discrètes avec leur éclat mille à dix mille fois moins intense que celui du Soleil.

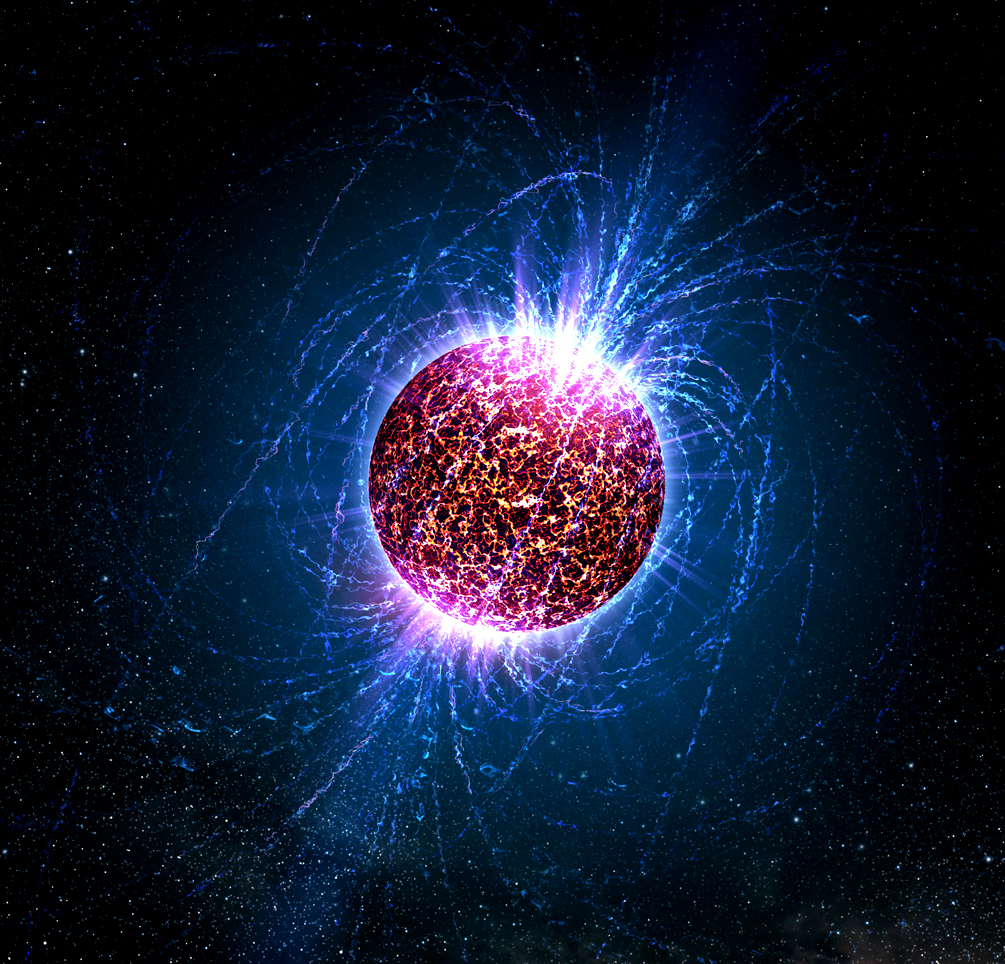

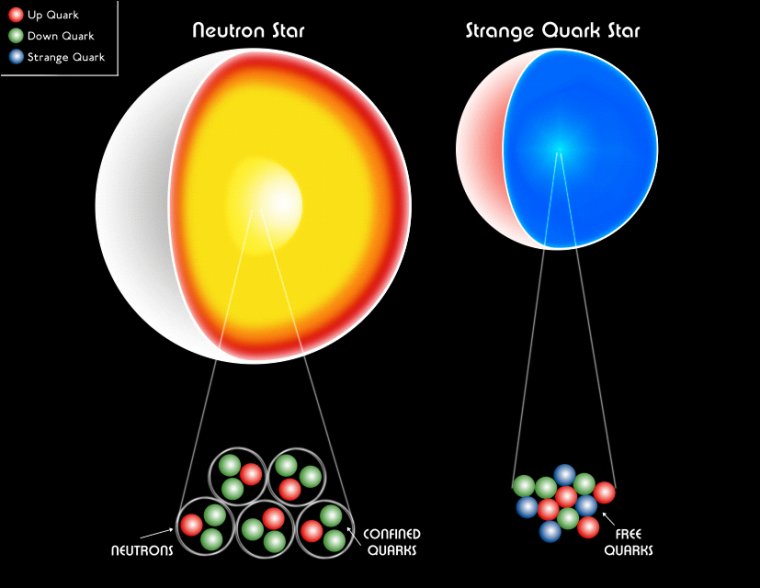

Les étoiles à neutrons (ci-dessous) : Durée de vie : plus de 100 milliards d’années. Diamètre 20 km. Température de surface 10 000 à 100 000°C.

Ce sont les vestiges des étoiles massives. Le cœur très massif privé de réactions nucléaires, des anciennes géantes s’effondre sur lui-même au-delà du stade de naine blanche. Appelé aussi pulsar. Ces étoiles possèdent un puissant champ magnétique.

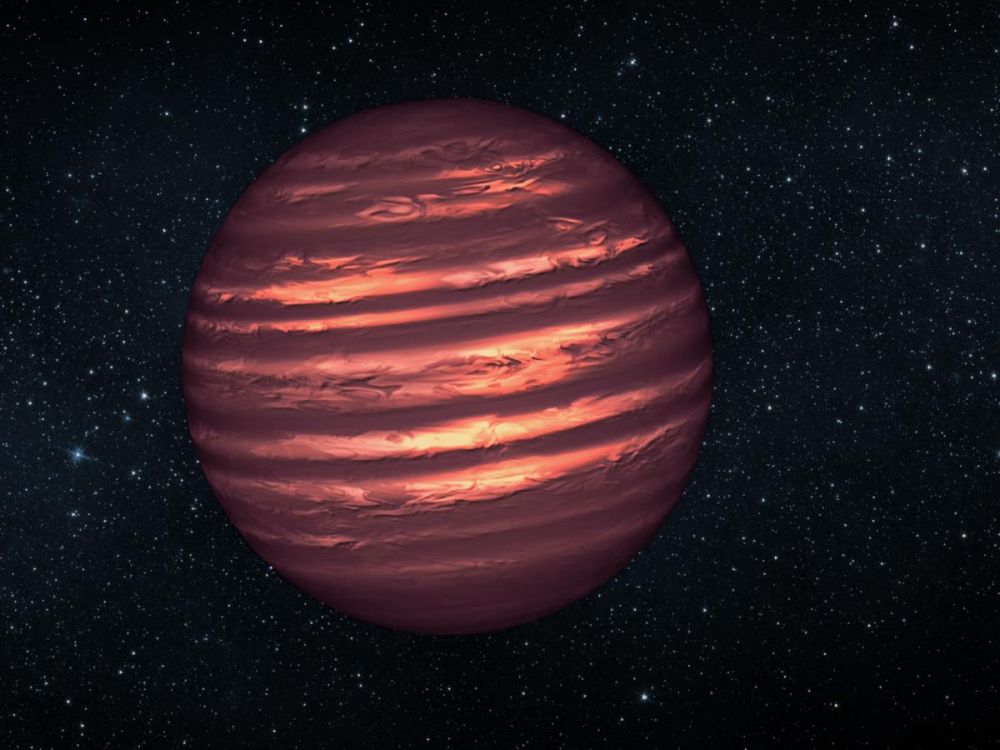

Les naines brunes (ci-dessous) : Durée de vie – des dizaines de milliards d’années. Diamètre 100 000 km. Température de surface : 1000 à 2000°C. Malgré leur ressemblance avec elles, les naines brunes ne sont pas des étoiles, car trop peu massives pour enclencher les processus de fusion thermonucléaire.

Les étoiles solaires : (ci-dessous) Comme notre étoile le Soleil. Durée de vie : 10 milliards d’années. Diamètre 1 à 2 millions de km. Température de surface : 4 000 à 6000°C. Le Soleil est une étoile banale, de taille, de masse, et de luminosité moyenne. Ces caractéristiques sont partagées par toutes les étoiles solaires.

A propos de cette étoile solaire …

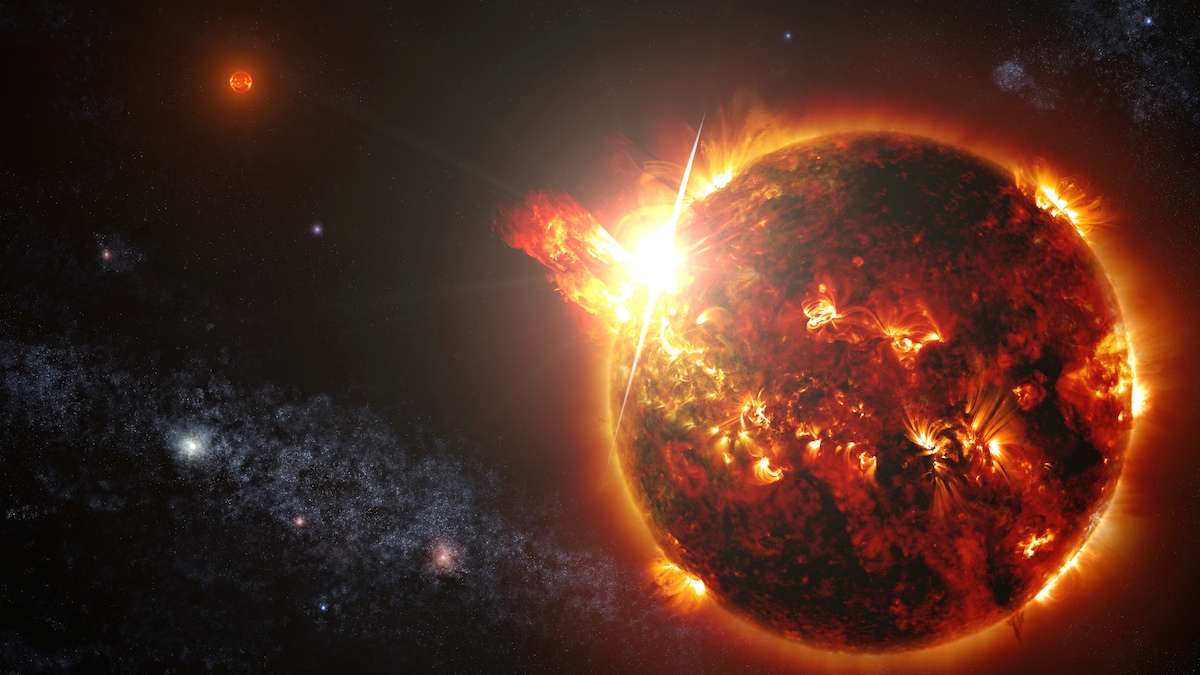

Le 23 Avril dernier, une série d'éruptions fulgurantes produites par une naine rouge distante de 60 années-lumière, a surpris les astronomes. Le satellite Swift qui a émis l'alerte et scruté le phénomène plusieurs jours, a relevé que l'évènement le plus intense fut 10 000 fois plus puissant que la plus violente des éruptions enregistrées à la surface de notre Soleil. Comment d'aussi petites étoiles peuvent-elles être le théâtre d'une activité aussi forte et soudaine ?

Les naines blanches (ci-dessous : à l’image de Sirius) : Durée de vie plus de 100 milliards d’années. Diamètre : 10 000 à 20 000 km. Température de surface : 10 000 à 100 000°C. Ce sont les cendres des étoiles de masse moyenne comme le Soleil. A la fin de leur cycle nucléaire, privées de combustibles, elles s’effondrent sur elles-mêmes et s’éteignent progressivement.

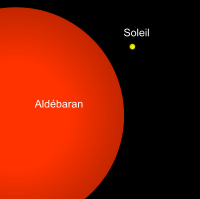

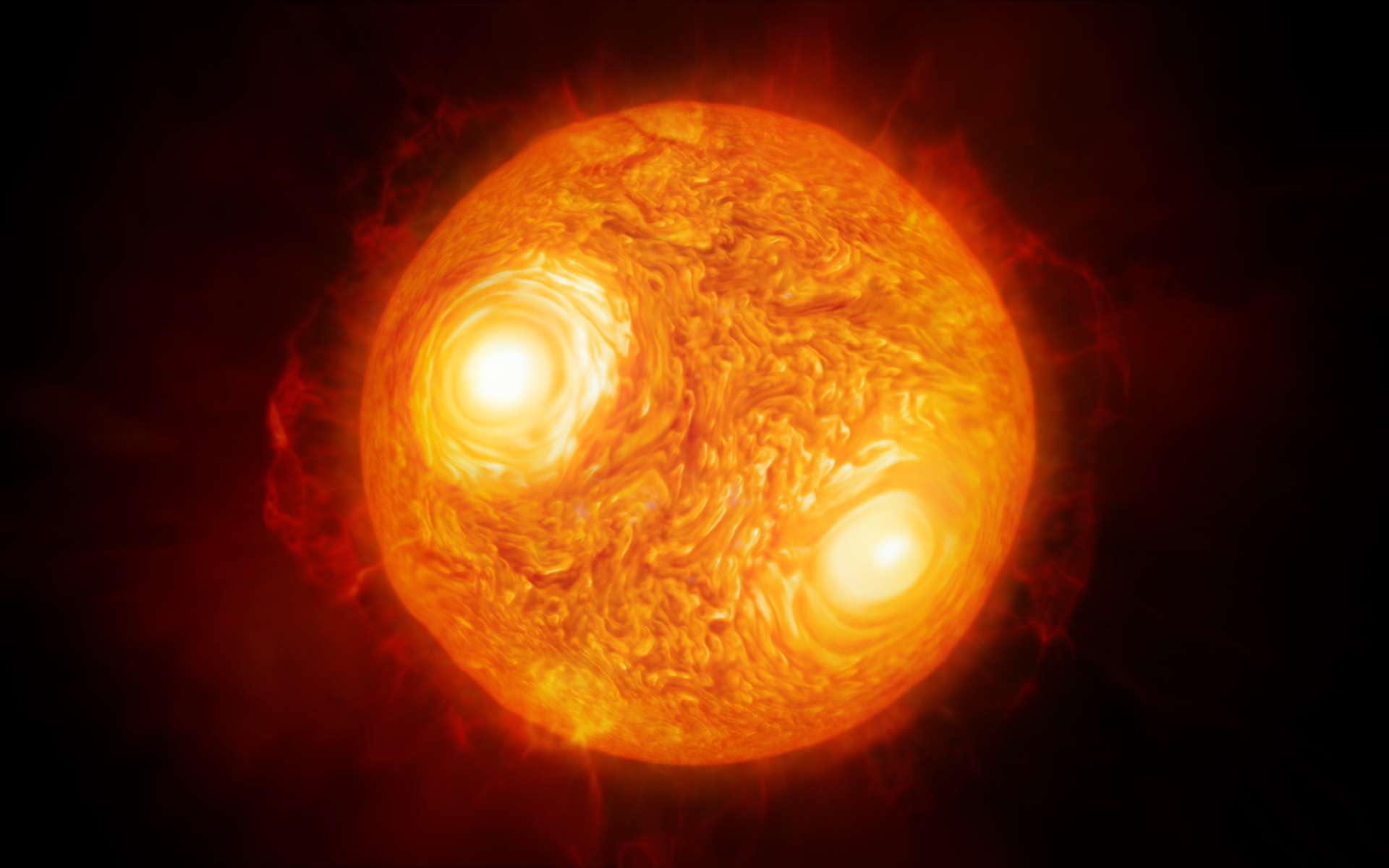

Les géantes rouges (ci-dessous à l’image d’Aldebaran « Taureau », mais aussi Bételgeuse « Orion ») : durée de vie 1 à 100 millions d’années. Diamètre 100 millions à 1 milliard de km. Température de surface : 2 000 à 3 000°C. Les géantes rouges comme Bételgeuse (dont j’ai déjà parlé dans la constellation d’Orion ou ici Aldébaran : étoile principale dans la constellation du Taureau), sont des étoiles en fin de vie. Après avoir épuisé tout leur hydrogène, elles entament leur réserve d’hélium : la fusion nucléaire s’emballe, et elles enflent brutalement. Dans 5 milliards d’années environ, notre Soleil deviendra à son tour une géante rouge.

Mais au fait, notre système solaire est-il né près d’une Supernova ?

Il est né de l’effondrement d’un gigantesque nuage moléculaire ? Selon certaines hypothèses, c’est l’onde de choc provoquée par une Supernova ? Ou l’explosion d’une étoile massive en fin de vie, qui peuvent en être la cause, mais tous les scientifiques ne sont pas d’accord sur le sujet !

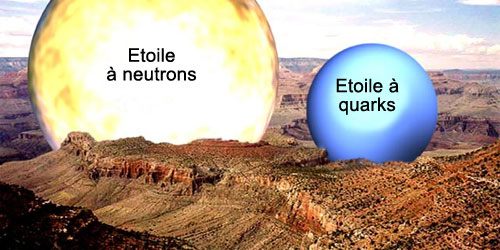

Les étoiles à quarks : Qu’en est-il de ces étranges étoiles (dites à quarks) ? Une étoile étrange est une étoile très dense composée de quarks déconfinés, la plupart d'entre-eux étant "étranges". Le terme ici doit être compris seulement comme étant le nom des particules quarks qui composent l'objet.

On n’en parle pas beaucoup, car elles n’ont jamais été vraiment observées ? Mais d’après les estimations du livre « Science et vie – Les énigmes de l’univers » elles vivraient plus de 100 milliards d’années. Leur diamètre est de 10 km. Température de surface : 10 000 à 100 000°C. Il s’agirait d’étoiles à neutrons massives, qui continueraient à s’effondrer sur elles-mêmes, jusqu’à ce que leurs composants fondamentaux finissent par former une sorte de purée de quarks …

Les fameux trous noirs !

Durée de vie : des dizaines de milliards d’années. Diamètre réel : inconnu, il peut être variable, un diamètre apparent pouvant aller de 3 km à des milliards de km. Température de surface : 10 000 à 100 000°C. Le stade ultime de la matière, mais aussi la limite de la connaissance sont atteints ici. Un trou noir, c’est l’effondrement du cœur éteint d’une supergéante : rien ne peut l’arrêter …

Aurélien Barrau, astrophysicien au CNRS explique que le trou noir "Sagittarius A" affiche une masse de quatre millions de fois celles du Soleil, qu'il se situe dans la Voie Lactée, et qu'il se trouve à 26 000 années-lumière de la Terre. Il relativise ces données en indiquant : "C'est évidemment considérable par rapport à la taille du système solaire. Mais c'est dérisoire par rapport à la taille de l'univers visible."

Le 18 Janvier 2011, des scientifiques ont découvert le plus grand trou noir jamais observé "M87" ci-dessous, le trou noir qui peut engloutir le système solaire ...

M 87

M 87 aussi dénommée NGC 4486 ou radiogalaxie Virgo A, est une galaxie elliptique supergéante, située près de la limite Nord de la constellation de la Vierge, près de la constellation de la Chevelure de Bérénice. Au coeur de cette galaxie se trouve ce trou noir supermassif M87.

Voyage dans l’espace à travers les nébuleuses !

On trouve ces nuées de gaz qui flottent dans l’espace à la naissance, et … à la mort des étoiles. Les nébuleuses diffuses, forment d’immenses nuages d’hydrogène et d’hélium essentiellement, qui peuvent s’effondrer sur eux-mêmes, et se condenser en étoiles. Une fois utilisé comme combustible nucléaire dans les noyaux stellaires, le gaz est en partie rejeté dans l’espace au moment où, à la fin de leur vie, les étoiles deviennent des géantes rouges ou explosent brutalement. Ce gaz recycle et enrichi, peut alors se condenser en nébuleuse, lesquelles donneront naissance à une nouvelles génération d’étoiles.

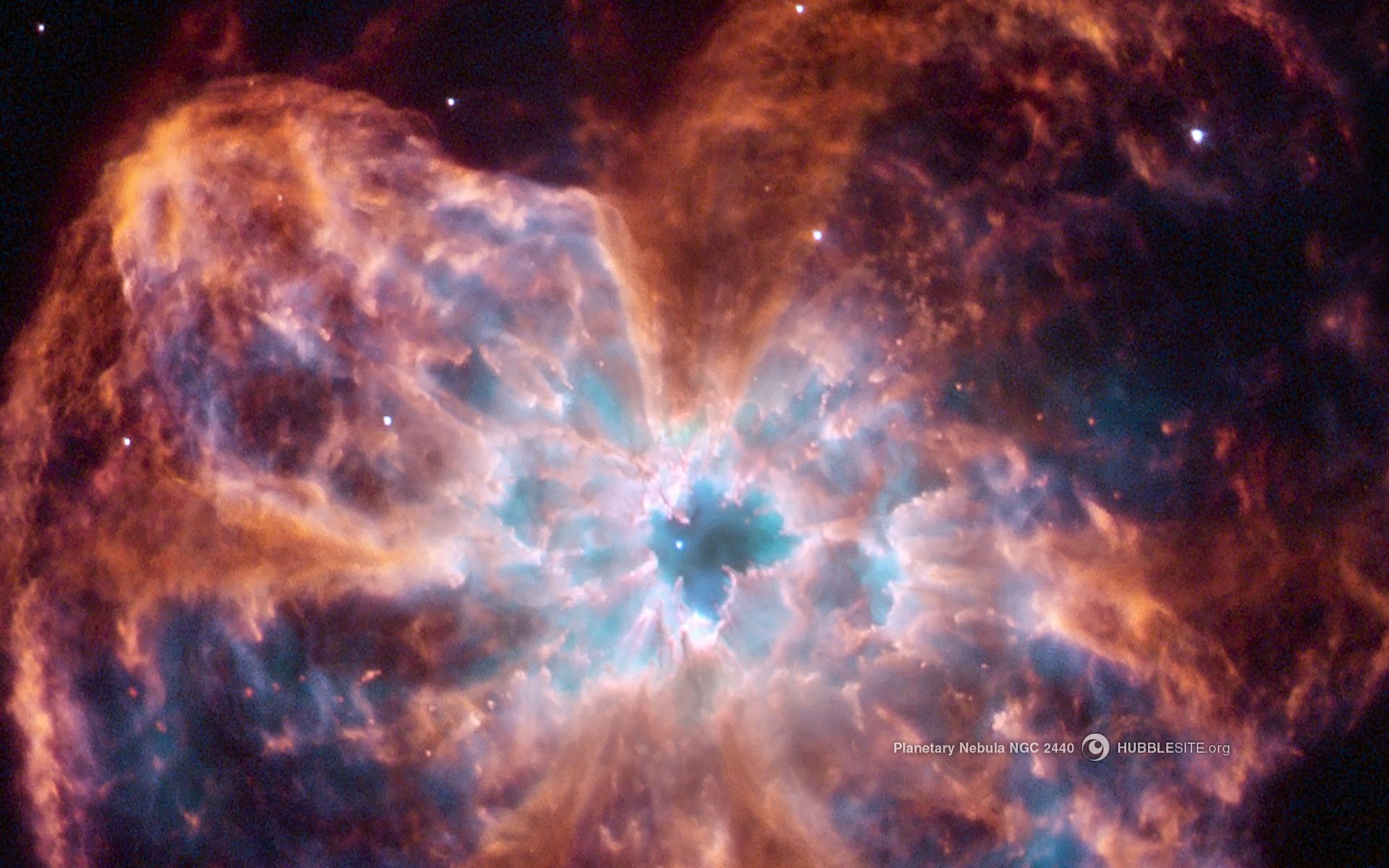

Les nébuleuses planétaires ont une durée de vie : quelques milliers d’années. Dimension : de 1 à 10 années-lumière. Les nébuleuses planétaires comme NGC 2440 (ci-dessous) : photographiée par le télescope Hubble (superbe photo)

Ces nébuleuses planétaires, comme celle-ci-dessus, dans la constellation de la Poupe, sont des coquilles de gaz expulsées par les vieilles étoiles géantes rouges

au dernier stade de leur évolution. Ces nébuleuses chauffées et éclairées par leur étoile, se diluent progressivement dans l’espace.

On parle moins de globules de Bok ! Ce sont des petits nodules de gaz et de poussière interstellaire comme IC 2944 (ci-dessous) dans la constellation du Centaure.

Sont des régions plus denses des nébuleuses en cours d’effondrement gravitationnel. Elles sont opaques à la lumière, et abritent souvent des étoiles en formation.

Les nébuleuses diffuses ont une durée de vie de quelques millions d’années. Dimension : 10 à 100 années-lumière. Elles peuvent contenir l’équivalent de centaines de masses solaires de gaz. Pourtant leur densité est presque nulle, car leur volume (plusieurs milliers d’années-lumière) est énorme. Elles ne comptent en moyenne que quelques centaines d’atomes par cm3, comme Eta Carina (dont j’ai parlé dans la constellation de la Carène) ci-dessous.

Les amas d’étoiles : Les étoiles ne naissent pas isolées dans l’espace interstellaire, mais en groupes plus ou moins importants appelés « amas ». La naissance de ces astres procède d’une réaction en chaîne, les étoiles qui viennent de naitre, soufflent leur cocon de gaz, provoquant l’effondrement de proche en proche de toute une nébuleuse. Au final, ce sont des dizaines, des centaines, voire des milliers d’étoiles qui naissent presque simultanément au sein du amas. Il y a deux sortes de amas :

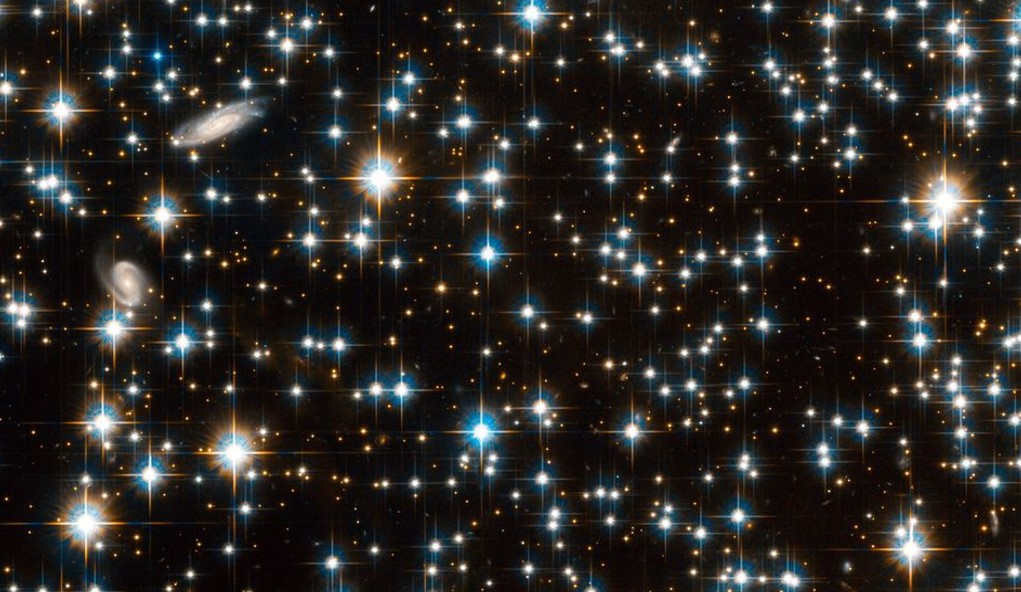

Les amas globulaires : En astronomie, un amas globulaire est un amas stellaire très dense, contenant typiquement une centaine de milliers d'étoiles distribuées dans une sphère dont la taille varie d'une vingtaine à quelques centaines d'années-lumière. Leur densité est ainsi nettement plus élevée que celle des amas ouverts, dont la durée de vie est de plus de 10 milliards d'années. Dimension 15 à 500 années-lumière. Comme le Amas NGC 2808 ci-dessous.

Des amas comme NGC 2808 sont plus grands et plus massifs que les amas ouverts. Ils peuvent compter de 10 000 à 1 million d'étoiles. Contrairement à eux, ils ne se dispersent pas, leur champ de gravitation retenant leurs étoiles proches les unes des autres. Ils sont extrêmement vieux.

Comme nous avons pu le constater, les amas ouverts, il y en a un peu partout dans le cosmos. Durée de vie : 10 à 100 millions d'années. Leur dimension : 10 à 100 années lumière. Les amas ouverts, comme par exemple, le amas NGC 346 dans le petit nuage de Magellan, dans la constellation du Toucan (photo ci-dessous).

Ce sont des groupes stellaires peuplés d'étoiles très jeunes, situées à environ 1 année-lumière les unes des autres.

Nous passons maintenant aux Galaxies !

Les galaxies sont apparues très vite après le Big Bang il y a plus de 13 milliards d’années, à partir de légères surdensités du gaz primordial. Depuis lors, elles évoluent au gré des interactions avec leurs voisines. Il y a plusieurs sortes de galaxies :

Galaxies elliptiques :

Durée de vie : plus de 10 milliards d’années. Leur dimension 5 000 à 1 000 000 d’années-lumière.

Les naines ce sont les plus petites des galaxies connues. Géantes, ce sont les plus massives. Les elliptiques sont de très vieilles galaxies, où le gaz a été complètement transformé en étoile. Leur forme est sphérique ou oblongue, elles représentent environ 25% des galaxies.

Les galaxies spirales : Leur durée de vie est de plusieurs milliards d’années-lumière.

Les spirales représentent environ 70% de la population totale des galaxies. Elles ressemblent à d’immenses disques, enflés en leur centre, comme ici NGC 4565 dans la Chevelure de Bérénice ci-dessous).

Dans le disque tournent lentement les nébuleuses et les jeunes amas d’étoiles.

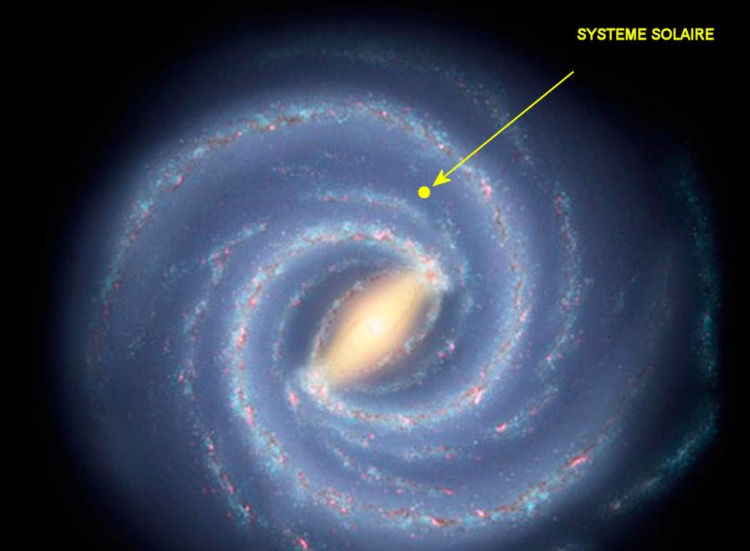

Notre Voie Lactée est une galaxie spirale.

Notre système solaire en totalité est représenté par le petit point jaune ! C’est-à-dire : Notre étoile : le Soleil, mais aussi les planètes : Mercure, Vénus, La Terre, La Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, sans oublier les satellites (ou lunes) de chaque planète, comme notre satellite « La lune ». Mais Jupiter possède 79 satellites naturels connus (Europe, Callisto ; Io etc. ....) Saturne en possède au moins 62 (le plus connu : « Titan ». Mercure et Vénus n’ont aucun satellite. Mars en a juste deux connus : Phobos et Déimos. Neptune 14 je crois, les plus connus : Naïade, Galilée … Uranus en possèderait 27 les plus connus Ariel, Titania et Miranda, etc. … Sans oublier la ceinture d’astéroïdes, les comètes, etc. … Tout ça dans ce petit point jaune !!! On en reste « pantois » !

Chaque jour de la semaine à sa planète : Lundi = jour de la Lune, Mardi = jour de Mars, Mercredi = jour de Mercure, Jeudi = jour de Jupiter, Vendredi = jour de Vénus, Samedi = jour de Saturne, et Dimanche = jour du Soleil.

Mais revenons aux autres galaxies : Celles que l’on nomme « irrégulières ».

Leur durée de vie est de quelques millions à plusieurs milliards d’années-lumière. Leur dimension : de 5 000 à 20 000 années-lumière.

On les appelle ainsi parce qu’elles sont sans symétrie ou structure particulière, elles sont déformées par les interactions gravitationnelles avec leurs voisines, ou formées récemment, à partir de lambeaux de gaz abandonnés par des spirales après une collision comme ci-dessous NGC 1427A située dans la constellation de l’Eridan. Photo prise par le télescope Hubble :

Et enfin : les Quasars. Leur durée de vie est de quelques millions à plusieurs milliards d’années. Leur dimension : quelques milliers d’années-lumière.

Les Quasars comme Markarian 205 ci-dessous, sont des noyaux de galaxie hyperlumineux.

Ces astres sont rares. Leur luminosité extrême, supérieure au rayonnement de 1000 milliards de soleils, provient de leur matière gaz ou étoiles qui tombent dans le trou noir géant caché en leur centre.

Nous passons aux exoplanètes …

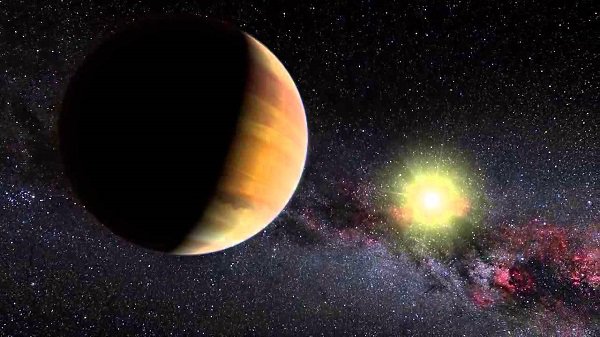

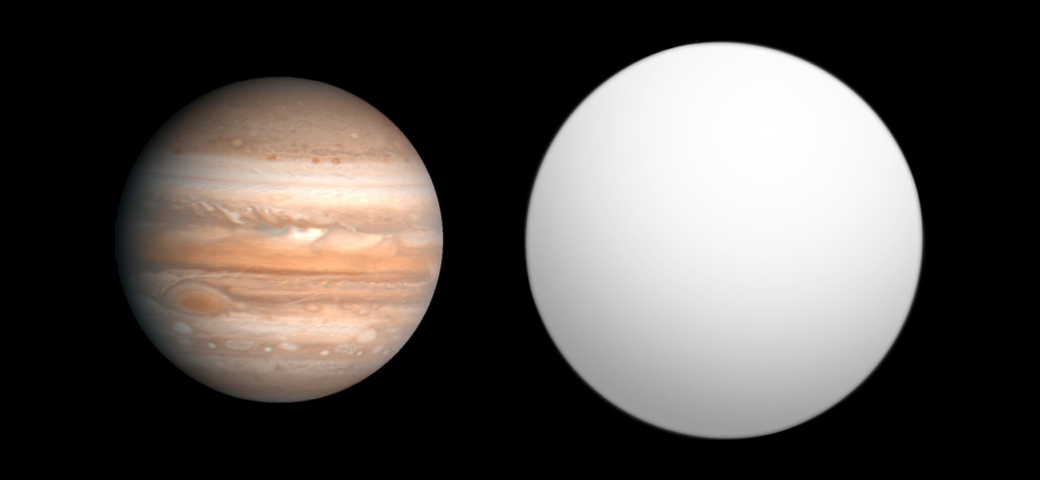

Exoplanète 51 PEG B

En 1995, deux astronomes suisses découvraient l’exoplanète 51 PEG B, dans la constellation de Pégase, à 48 années-lumière de la Terre. Pour la première fois, l’homme posait les yeux sur une planète située en dehors de notre système solaire : une exoplanète ! Il a été détecté la présence de molécules d’eau dans l’atmosphère de l’exoplanète 51 Pegasi b, une Jupiter chaude ! Aujourd’hui c’est bien de l’eau qui a été détectée à proximité d’une étoile normale semblable au Soleil.

De nouvelles observations seront nécessaires pour tenter d’évaluer avec précision la composition de l’atmosphère de 51 Pegasi b. L’étude des atmosphères des exoplanètes pousse les instruments actuels à la limite de leurs performances, mais d’autres (notamment comme le tout nouveau télescope « James Webb Télescope » dont le lancement était prévu en 2018 - nous y sommes) révolutionneront la science ? Depuis ce sont près de 2000 planètes extrasolaires qui ont été confirmées. Parmi elles beaucoup de Jupiter chaudes comme 51 Pegasi. De par leurs tailles et leurs masses, ce sont sans doute les plus faciles à découvrir, mais les spécialistes estiment qu’elles ne sont sans doute pas aussi abondantes que les rocheuses, plus difficiles à débusquer.

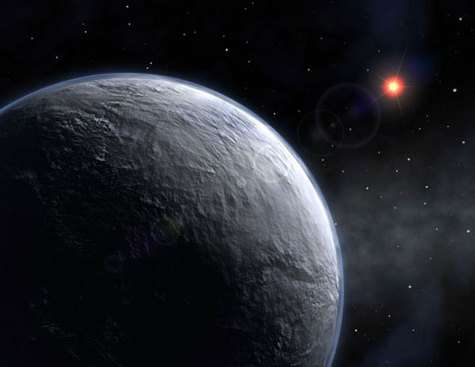

51 PEG B tourne autour d’une sœur jumelle du soleil. Depuis les chasseurs de planètes ne cessent d’en repérer. Ce sont depuis plus de 350 d’entre elles qui ont été détectées, et des milliards d’autres peuplent l’univers … Les exoplanètes situées à plusieurs dizaine d’années-lumière de nous, les instruments des astronomes ne permettent pas encore d’obtenir de vraies photographies, mais ils permettent d’en dresser le portrait. En exploitant les mesures obtenues par différents télescopes, les astronomes arrivent à imaginer le portrait des

exoplanètes comme cette vue d’artiste ci-dessous, représentant la planète GLIESE 581 c découverte en 2007 dans la constellation de la Balance.

Tout comme HAT – P - b découverte en 2006, dont j’ai déjà parlé aussi, une gigantesque exoplanète, plus grande que Jupiter.

S’il existait un Océan assez vaste pour l’accueillir, cette planète flotterait à sa surface comme un ballon de baudruche. Plus grande que Jupiter, mais 2 fois moins massive, cette planète est la plus légère jamais découverte. Sa densité 0.25, est quatre fois inférieure à celle de l’eau. Cette immense bulle de gaz de 200 000 km de diamètre, défit les modèles théoriques des astronomes. HAT-P-1b tourne autour de son étoile, un astre un peu plus jeune que le Soleil, situé dans la constellation du Lézard à 450 années-lumière de la Terre. Cette étoile en réalité est double, elle possède un compagnon stellaire situé à plus de 200 milliards de km. Celui-ci ne risque guère de perturber l’orbite de HAT-P-1 b, elle tourne à 8 millions de km de son étoile.

Que dire encore de l’exoplanète, aux trois soleils, découverte en 2005 ? Trois soleils dans le ciel, voici ce que découvrirait le visiteur de la planète HD 188753 A b, située à 140 années-lumière d’ici, dans la constellation du Cygne.

C’est une planète gazeuse à peine plus grosse que Jupiter, qui tourne en un peu plus de 3 jours, à seulement 6,6 millions de km de son soleil. Vue depuis cette planète, son étoile apparaît 20 fois plus grande dans son ciel que le Soleil vu depuis la Terre. Plus étonnant, un couple d’étoiles orangées tourne aussi autour de l’exoplanète.

Nous pourrions continuer ainsi les découvertes des exoplanètes qui se multiplient, et souvent très différentes et plus curieuses les unes que les autre … comme cette planète en enfer dit-on … Où des vents d’une puissance inégale, d’une température de 2 000°C, il ne fait pas bon vivre sur Gliese 876 d.

Et pour cause, elle ne se trouve qu’à 2,7 millions de km de son étoile, une naine rouge découverte en 2005 dans la constellation du Verseau, et située à 15 années-lumière de la Terre. A cette faible distance, les puissantes marées gravitationnelles de l’étoile ont synchronisé sa révolution – qui dure moins de 2 jours, et sa rotation : le même hémisphère fait donc éternellement face à l’étoile, qui d’aussi près, doit apparaître gigantesque et aveuglante, avec son diamètre apparent 20 fois plus grand que celui du soleil vu depuis la Terre.

Pour terminer avec les exoplanètes, voici les deux dernières dont je vais parler !

Une cousine de la Terre : c’est la première exoplanète du type résolument terrestre, découverte en 2005 elle-aussi, elle se trouve dans la direction de la constellation du Scorpion, par les astronomes : la planète OGLE-05-390Lb orbite autour de l’étoile OGLE-2005-BLG-390Lb.

Cette planète possède une température proche de celle de Neptune ou Pluton, elle est trop froide pour abriter la vie. C’est une rocheuse (planète de glace) la température y serait de – 220°C. Elle est nimbée d’une légère atmosphère. Elle tourne à 315 millions de km de son étoile, une naine rouge perdue dans cette constellation, à 20 000 années-lumière de la Terre. Il fait sombre et froid sur cette planète environ deux fois plus grande que la Terre. Mais sa luminosité est 1000 fois moindre que notre planète Terre.

Pour terminer sur ce chapitre : trois sœurs ont été découvertes en 2006 autour d’un vieux soleil. C’est un véritable système planétaire qui tourne autour de l’étoile HD 69830 (ci-dessous) située à 41 années-lumière d’ici. Trois planètes, à ce jour, ont été trouvées autour de ce vieux soleil âgé de 7 milliards d’années environ, situé vers la constellation de la Poupe. Deux d’entre-elles sont des planètes rocheuses, respectivement 10 à 12 fois plus massives que la Terre. Ces « super terres » sont certainement nimbées d’une atmosphère épaisse, portée à une haute température.

HD 69830 b tourne à seulement 4,9 millions de km de son étoile.

HD 69830 c à 5,7 millions de km

HD 69830 d, plus lointaine, est 18 fois plus massive que la Terre.

Enfin, dernière ressemblance avec notre système solaire, HD 69830 est entourée d’une ceinture d’astéroïdes identiques à celle qui tourne autour du Soleil.

Les exoplanètes peuvent se trouver partout dans l’Univers. Nous en saurons sans doute beaucoup plus avec les nouveaux télescopes qui offriront aux astronomes des images de mieux en mieux définies.

Et pourquoi il n’y aurait pas d’autres planètes habitées ??? Difficile à croire que dans cette Univers infini il n’y ait que la Terre qui soit habitée. Il faudra sûrement attendre l’arrivée des hyper-télescopes pour arriver à distinguer toujours de mieux en mieux.

Notre petite Terre dans cette immensité, n’est que la pointe d’une aiguille dans notre Voie Lactée, qui elle-même, avec tout notre système solaire, ne représente qu’une toute petite partie de l’Univers stellaire, dans ce ciel et ses milliards d’étoiles et autres Galaxies !

Et enfin, pour terminer ces petits rappels … quelques mots sur nos planètes !

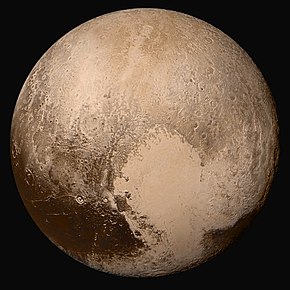

Il faut parait-il oublier PLUTON devenue une planète naine ? Je ne peux pourtant pas l’exclure, elle existe, et continue à gouverner certains signes de notre zodiaque. Mais admet-on ! Si Pluton a été rétrogradée au rang de planète naine, au départ elle a été pendant des décennies, la neuvième planète.

Donc pour information : Pluton (ci-dessous) a un diamètre de 2 306 km. Elle est distante du Soleil de 6 milliards de km. Température moyenne en surface -228°C.

Notre ETOILE : le SOLEIL et ses planètes …

Même lorsqu’il ne subit pas de tempête, sa surface est perpétuellement agitée.

Le Soleil est une formidable machine à fusion. Son diamètre est de 1 392 000 km. Sa température est de 5800 ou 5900°C selon les informations diverses à la périphérie, et dans certaines régions qui apparaissent plus sombres, elle tombe à 3500°C seulement ! Par contre, elle devient phénoménale avec 15 000 000°C (15 millions de degrés Celsius) au centre. Cette température énorme a permis d’initier des réactions de fusion nucléaire, lesquelles entretiennent aujourd’hui une telle température.

De manière tout à fait surprenante, la température de la couronne solaire, qui forme l'atmosphère solaire, peut atteindre jusqu'à un million de degrés Celsius. Un phénomène que les chercheurs pensent pouvoir expliquer par l'existence, sous la surface du Soleil, d'une couche de plasma qui se comporte comme une marmite en ébullition. Celle-ci serait à la source d'un champ magnétique qui réchaufferait les couches successives de l'atmosphère solaire.

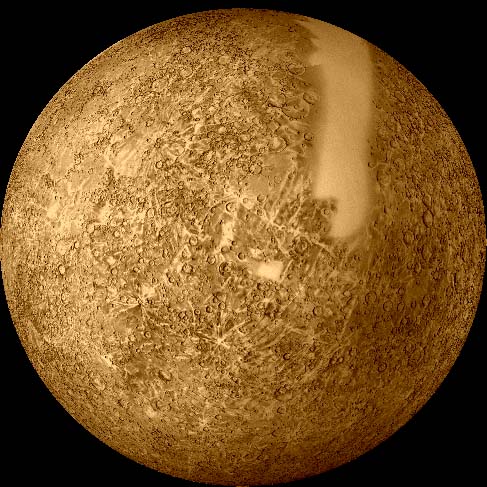

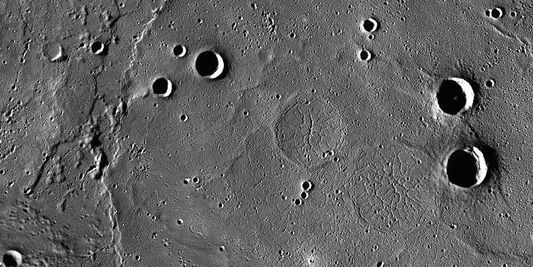

Mercure (vue par la sonde Mariner 10)

Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la moins massive du Système solaire. Science et Vie la décrit comme une boule brûlée et cratérisée.

Son diamètre est de 4 880 km, distante du Soleil 57 910 000 km. Sa température varie entre -180°C à + 430°C. Des coulées de laves ont été photographiées par la sonde américaine Messenger, et a dévoilé un volcanisme insoupçonné sur la planète. Les entrailles de Mercure dissimuleraient donc un cœur liquide, et non solide comme on le pensait jusqu’ici (photo ci-dessous).

Cette lave n’a pas formé des cônes volcaniques, comme à Hawaii, mais recouvre à plat les endroits où elle sort du sol, ce qui rend ce phénomène très difficile à comprendre dans le contexte des éruptions volcaniques que nous observons sur la Terre.

Vénus dans différents aspects …

VENUS ! L’ETOILE DU BERGER ! Bien entendu c’est la Vénus blanche, belle, brillante, qui apparaît superbe dans notre ciel ! Mais … contrairement à ce que l’on croit, Vénus est un enfer brillant, incompatible avec la vie !

Deuxième planète en partant du Soleil.

Son diamètre est de 12 104 km.

Distance moyenne du Soleil 108 200 000 km. Température : 480°C en moyenne. Elle est plus chaude que celle de Mercure, pourtant plus proche. La raison de cette différence entre les deux planètes, est que Mercure n’a pas d’atmosphère, et ne peut donc pas retenir l’énergie du Soleil qui se dissipe dans l’espace, alors que Vénus a une atmosphère très épaisse, et grâce à son atmosphère, Vénus retient en partie l’énergie reçue du Soleil.

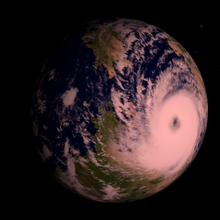

En troisième position après le Soleil, vient notre planète TERRE !

La Terre (appelée la planète bleue) ! Seul havre de vie connu actuellement.

Son diamètre est de 12 756 km. Distance moyenne du Soleil 150 000 000 km. Température moyenne de – 89°C à 60°C. Ce qui fait une moyenne d’environ 15°.

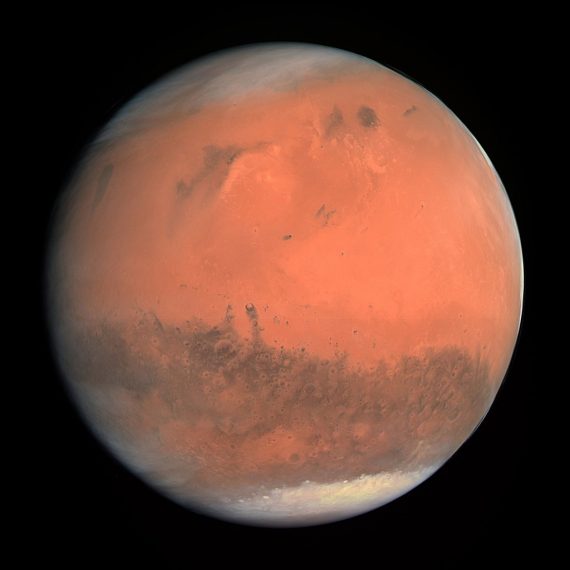

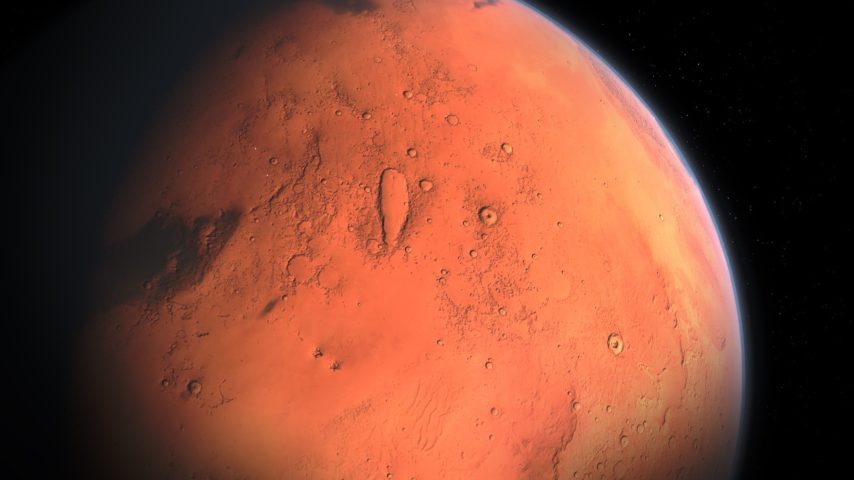

Photo prise par la sonde Rosetta (Mars la planète rouge) La plus convoitée pour de futures expériences spatiales !

Mars se repère facilement à l’œil nu quand elle se trouve proche de la Terre, de par sa teinte. Surtout en période d’été. J’ai eu l’occasion d’apercevoir Mars très souvent, et Antares « ci-dessous » (étoile principale du Scorpion) parfois, alignées toutes deux côte à côte c’est à celle qui ferait le plus rougir l’autre ! Antarès super-géante, est une étoile double.

Antares une étoile super géante "double" est en fin de vie, elle bien visible à l’œil nu en été, au-dessus de l’horizon Sud-Sud-Est, parfois un peu dans le flou comme la photo du milieu, mais on voit bien son compagnon.

Dans l’antiquité elle a été baptisée « La rivale de Mars » elle est 700 fois plus grande que le Soleil ! Tandis que Mars (à droite) doit sa couleur à une forte présence d’oxyde de fer dans le sol martien : de la rouille. Aujourd’hui son observation est prisée des amateurs, et les images de son exploration par les sondes scientifiques. C’est l’astre le plus proche de la Terre après la Lune et Vénus, et un

lieu où l’homme pourrait envisager de s’y installer à l’avenir ?... On l’appelle la star des sondes spatiales !

Le diamètre de Mars est de 6 794 km. Distance du Soleil de : 228 000 000 km. Sa température est de -133°C à 27°C – une moyenne de -55°C

Jupiter photo prise par la sonde Cassini (facile à repérer à l’œil nu tellement elle est brillante, et fait concurrence à Vénus plus petite que Jupiter mais légèrement plus brillante que Jupiter)

La planète Jupiter n’est pas seule, elle est accompagnée de petits points lumineux, plus ou moins agités, ce sont ses principaux satellites. Sur la photo, le tout petit point noir que l’on aperçoit sur la gauche, est l’ombre d’un de ses satellites « Lo ».

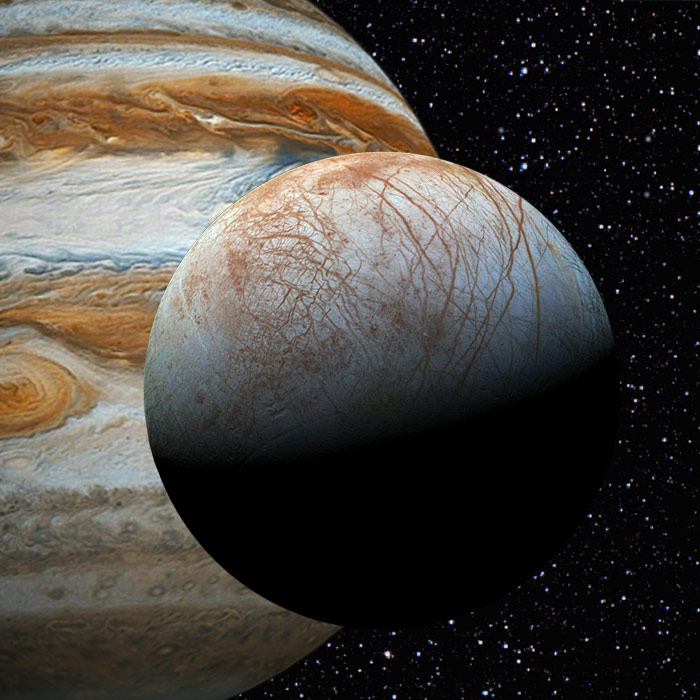

C’est une gazeuse géante 11 fois le diamètre de la Terre. L’atmosphère de Jupiter est très turbulente, avec 40 000 km de long, sa tâche rouge est la plus grande tempête du système solaire depuis au moins 400 ans, un record dans le système solaire. Par contre son satellite Europe intéresse les astronomes ; sous son enveloppe glacée, se cache un immense Océan.

Europe satellite de Jupiter

Europe, satellite de Jupiter, est un candidat prioritaire pour la recherche de la vie ailleurs. Du moins, des conditions où elle serait susceptible d'apparaître et de se développer. Une mission commune de l'ESA et de la Nasa est à l'étude avec pour objectif de déposer un atterrisseur sur la surface.

Jupiter est la géante des géantes !

Son diamètre : 143 000 km – distance du Soleil 778 000 000 km. Sa température en surface est de -145°C à 24 000°C au centre.

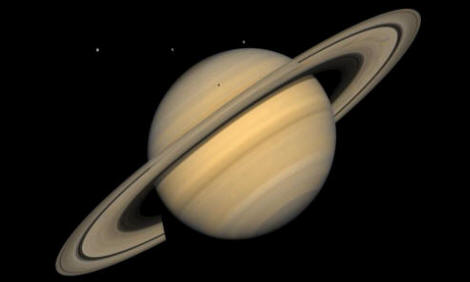

Saturne : le roi des anneaux !

Visité par 4 sondes spatiales depuis 1979.

La planète Saturne est balayée par des vents violents qui dépassent les 500 km/h

Son diamètre est de 120 000 km

Distance du Soleil : 1 427 000 000 de km.

Sa température est de -110°C en surface, à 12 000°C au centre.

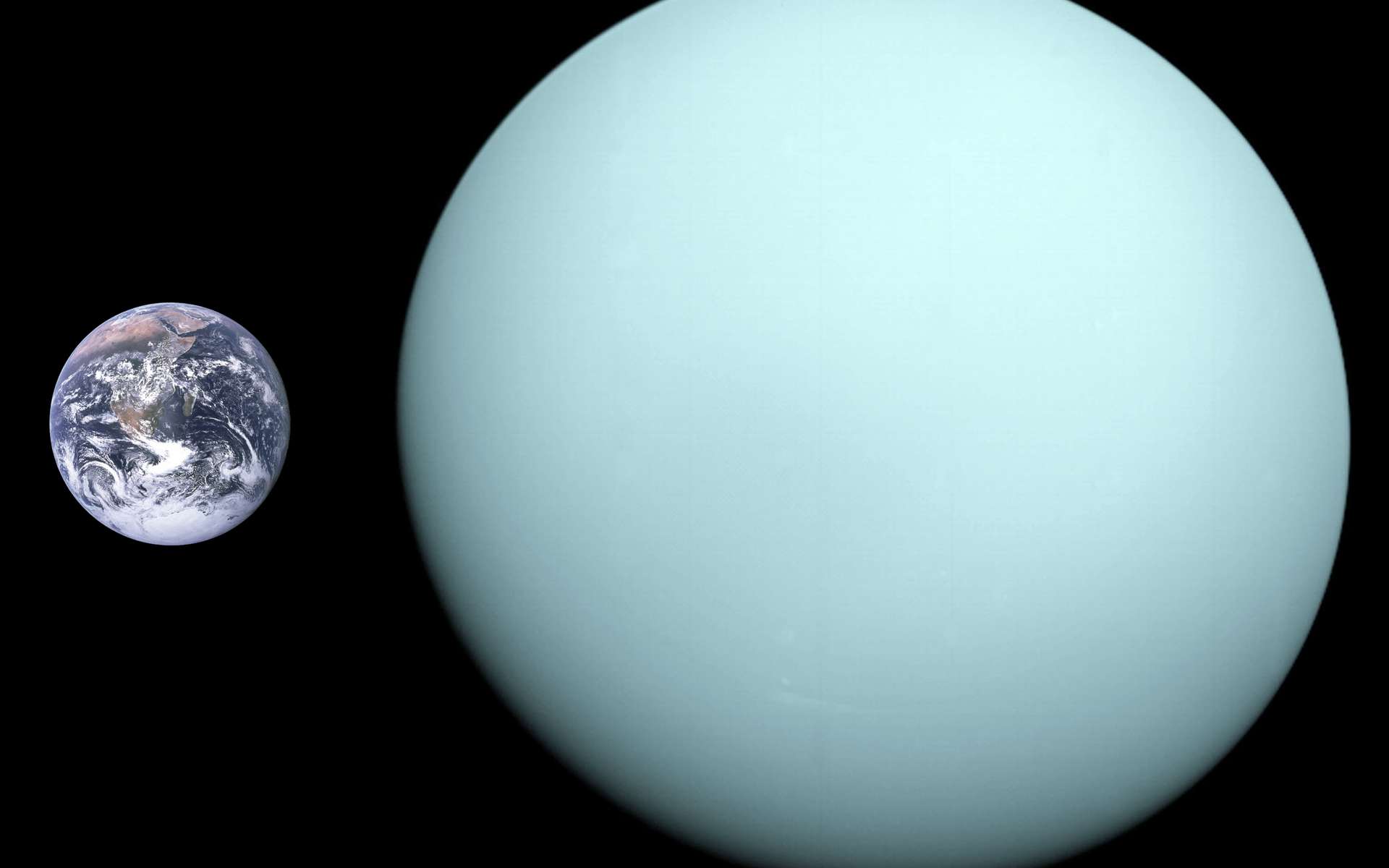

Uranus (la désaxée)

De nouvelles simulations numériques plus puissantes, et plus précises, accréditent l’idée qu’il y a environ 4 milliards d’années, Uranus serait entrée en collision avec un gros corps céleste. Contenant au moins deux fois la masse de la Terre, ce corps aurait fait basculer l’axe de rotation d’Uranus qui est devenu presque parallèle à son plan orbital.

Uranus est une planète géante de glaces de type Neptune froid.

Son diamètre est de 51 000 km. Distance du Soleil : 2 870 000 000 km

Température de -210°C en surface à 3 000°C au centre.

Neptune la dernière géante gazeuse (photo prise par la sonde Voyager 2)

Neptune le Dieu des eaux vives et des sources. Mais aussi le protecteur des pêcheurs, des bateliers, et des chevaux. C’est aussi une géante de glaces.

Son diamètre est de 48 600 km. Distance du Soleil : 4 497 milliards de km. La température de surface est de -210°C à 3 000°C au centre.

Une dernière précision pour reconnaître une étoile d’une planète : il faut savoir que l’étoile est ponctuelle, et voit sa lumière vaciller. Tandis que les planètes (plus près de la terre) ne sont pas aussi ponctuelles et ne scintillent pas !

Toutefois, les planètes observables à l’œil nu : Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Mercure est un peu plus difficile à observer, car plus près du soleil, se lève et se couche avec lui. Il faut essayer de tenter sa chance juste après le passage du soleil sous l’horizon, le soir, ou juste avant son lever, le matin sous l’horizon.

Enfin si l’on dispose d’un ciel exceptionnellement pur (en montagne par exemple) on peut tenter de repérer Uranus qui est à la limite de la détection sans instrument.

Par contre, inutile de chercher Neptune, elle n’est pas observable à l’oeil nu.

Bien sûr, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous avons été à l’essentiel ! Ainsi s’achève donc ce chapitre.